|

Si hay algo que se hubiera consolidado como imprescindible tanto en la vida como en la obra literaria de John Dos Passos, era la guerra. Las contiendas bélicas del momento hicieron surgir de sus propias miserias un grupo de escritores norteamericanos dispuestos a reflejar todas aquellas sensaciones barnizadas con el esmalte aventurero de quien es capaz de vivirlas.

La presencia cercana de la muerte, mirando de cerca los rostros entumecidos por el miedo, produce un estado de agudización de los sentidos, una extraordinaria intensidad convertida en imprescindible, quizá la única manera de hacerlas tolerables para John Dos Passos: «… descubro que la reacción nerviosa es una curiosa apetencia del peligro que se apodera de mí. Cuando cae un obús quisiera que caiga otro más cerca, todavía más cerca. Siento la necesidad de embriagarme más y más con un buen bombardeo. A cada momento quiero volver a jugarme el todo por el todo con la muerte, y mientras dura me siento más vivo que nunca». Ese panorama infernal de confusión de rostros, el estrépito y la huida, la desesperación que brilla como un cristal cortante en los ojos de los condenados, era, a decir verdad, un poderoso estimulante para apreciar cada momento, cada segundo de vida transcurrido.

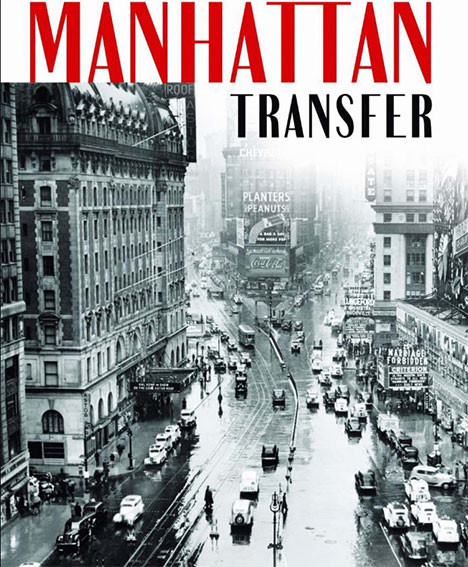

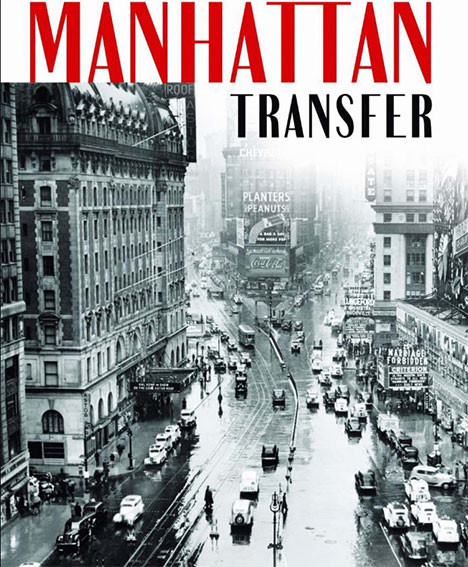

John Dos Passos nace el 14 de enero de 1896. Hijo ilegítimo de un importante abogado y de Lucy Addison Springg Madison, perteneciente a la alta sociedad sureña. Bien pudiera decirse que sus orígenes norteamericanos vinieran íntimamente ligados con una preocupación literaria bélica dibujado así en Tres soldados; sin embargo, será la educación inglesa recibida en Harvard, así como sus relaciones en España con una floreciente generación del 98, la que lleve al escritor a centrar su temática en una perspectiva barojiana, de denuncia social. Una temática hiriente por su compromiso con una realidad social sin eludir la crudeza de la verdad, conjugado con una técnica innovadora e imperante en el mundo cinematográfico, hizo de Manhattan Transfer su obra inmortal. No hay otro protagonista que el país entero, y por sus hojas desfilan simultáneamente una innumerable cantidad de personajes que aparecen y desaparecen en el espectáculo de una gran ciudad, formando el collage de la vida misma.

La grandeza de John Dos Passos reside en la opuesta miseria de uno de sus innumerables personajes en Manhattan Transfer. Josep Harland encarna el fiel reflejo de una víctima más ante la gran ciudad que devora las vidas, una tras otra, sin importarle lo más mínimo su nombre, su estatus, sus sentimientos, sus problemas. Su voracidad es fría y silenciosa, como una lengua de hielo que baja por el glaciar arrasando cualquier atisbo de vida a su paso. El escritor trazará con suerte de fotomontaje el contraste entre los que tienen y los que no tienen, la desesperanza de aquellos destinos humanos impersonales que como el de Joseph Harland adquieren un trasfondo colectivo en el «bonito» fracaso de su vida: cuarenta y cinco años, ni un amigo y sin un centavo en el bolsillo. Y cuando uno no tiene trabajo ni dinero, ¿para qué sirve? Es necesaria una ayuda, la mano siempre tendida del whisky y del alcohol, de un sedante que es lo único que permite a Harland seguir en él viviendo en medio de la derrota, de un árido erial de acobardamiento y falta de convicción. Porque ya no importa si fue un lince en los negocios, no importa si aquella vieja corbata era su talismán. Seguir hablando sería contar la eterna historia, perderlo todo por una mujer: «... que el diablo se la lleve. Quise probarle que no había nada en el mundo que no hiciese por ella y se la di. Le di la corbata. Si no sirve para nada, esta toda rota, y la tiró al fuego…».

Todos estamos expuestos al dedo acusador, a la mirada torva e inquisitiva, y corazón gélido de la ciudad. Se tiene o no se tiene, y según esta tesis solo vale el presente para vivir la deuda contraída como millonario hastiado o para subsistir de rodillas sobre el asfalto como el limpiabotas de Allan Street, o en constante huida como prostitutas y rateros al primer aullido en la noche de aquellos gatos negros, que rebuscan entre la basura su inmediato porvenir. No way out. No hay salida, la ciudad es la cárcel, con sus privilegios y sus inmundicias. Hay quienes se hacen mejor a esta vida de hierro y hormigón; hay, por el contrario, quienes no lo soportan y terminarán sucumbiendo. Pero ninguno de los que asoman por vida al imperio del egoísmo y la hipocresía puede evitar leer, como una condena resignada, a la entrada de esta cárcel: «Bienvenido al infierno». John Dos Passos moriría en Baltimore en septiembre de 1970, pero tras ese aspecto físico de miope corto de vista, de lector infatigable y desgarbado, terriblemente tímido, podemos asegurar que encontró cobijo el espíritu de un escritor comprometido con su propia conciencia y audaz, que, lejos de aquellos escritores pedantes que pontifican lo que hacen, se sirvió de su humildad para consolidarse como el mejor de los novelistas norteamericanos de la «toma de conciencia social».

|