|

«Nadie tiene intención de construir un muro en Berlín», esas fueron las palabras que pronunció Walter Ulbricht, jefe de Estado de la República Democrática Alemana (RDA), solo un mes antes de ordenar la construcción del «telón de acero», dividiendo, de la noche a la mañana, familias enteras entre una zona del Berlín occidental con el Berlín oriental.

Gracias a la exposición de Musealia sobre el muro de Berlín y ese símbolo de la Guerra fría, con 20 metros expuestos del propio muro, he tenido la oportunidad de volver a recordar aquella época de nuestras vidas. Una prueba del despotismo al que pueden arrastrarnos las decisiones políticas de unos pocos fanáticos.

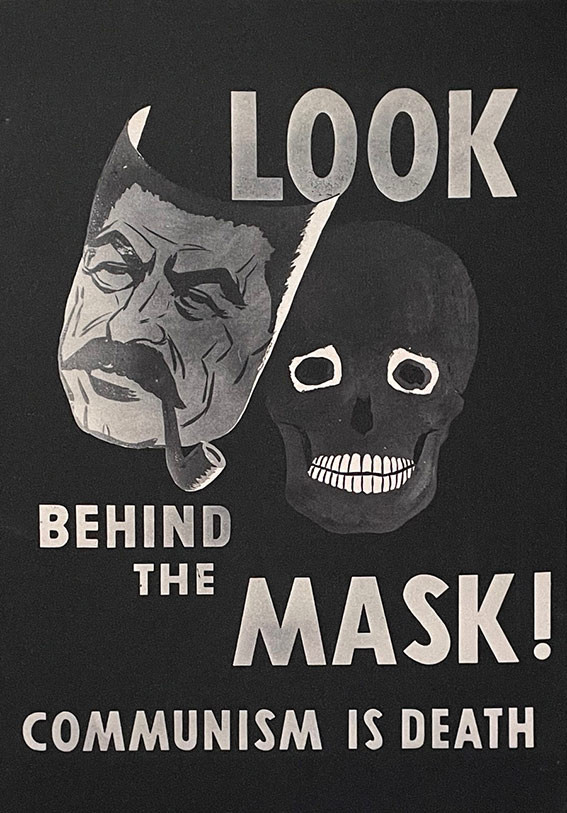

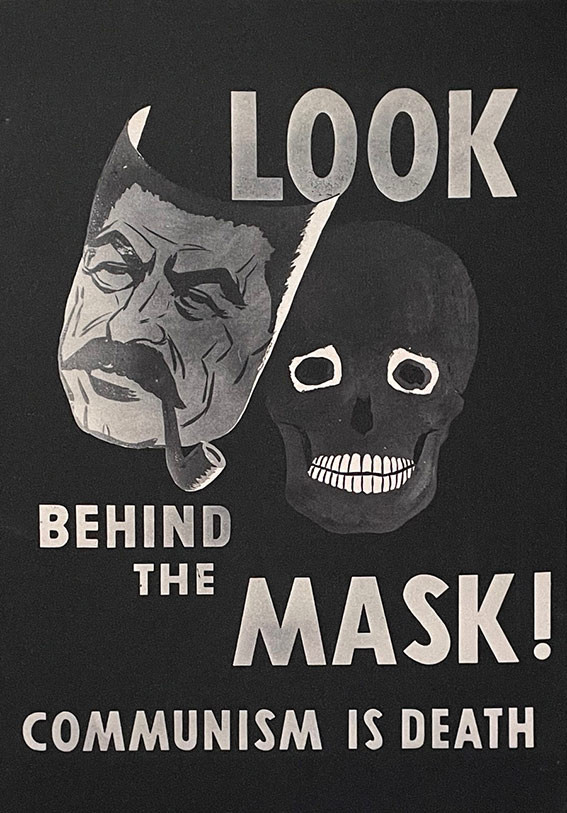

El muro de Berlín lleva implícito en su hormigón la simbología de una lucha ideológica y política entre el comunismo y el capitalismo, surgido tras la Segunda Guerra Mundial y la caída de Hitler. En la exposición se puede contemplar 20 metros del propio Muro con 2,6 toneladas y con materiales como el alambre de espino, fiel reflejo de las tensiones vividas durante el conflicto de la Guerra Fría.

A nadie le importó que múltiples núcleos de familia, de jóvenes enamorados, de ancianos, padres e hijos, quedarán separados para siempre por un muro que decidió levantarse cuando se había prometido, por un miserable dirigente político, que eso jamás ocurriría. Una mitad de la ciudad tuvo que romper los lazos sociales con la otra mitad porque un tipo así lo decidió, a las órdenes de Stalin un trece de agosto de 1961. Este muro era denominado Muro de Protección Antifascista por la RDA, mientras que la propaganda occidental se refería a él como Muro de la Vergüenza.

En la actualidad, en pleno siglo XXI, hemos vuelto a oír estas palabras, las de construir un muro antifascista de nuevo en boca de nuestro egregio presidente Pedro Sánchez, de quién todavía no suponemos cómo le recordará la historia, aunque quizá, Maxim Huerta se haga una idea. Cierto es que después, nuestro presidente se retractó o donde «dijo digo, quiso decir Diego».

Ahora, le veo caminar con ese estilo de modelismo en el paso, sonriendo frente a los focos y las cámaras, con un pequeño toque de cadera que enamora a las mujeres, mientras acomoda la pisada del tacón y del empeine sobre la moqueta roja de los pasillos del Parlamento Europeo. Le veo encaramarse al atril de tonos azulados como los de la bandera de la Comunidad Europea y relatar un speech totalmente contrarío al que dio en España, justo antes de las elecciones.

El discurso no es otro que intentar convencer al Parlamento Europeo de los beneficios y las prebendas que conlleva una amnistía en Cataluña para todos aquellos que rompieron la unidad democrática. Ya no basta con el indulto porque siete votos de la más rancia burguesía catalana así lo exigen. Ahora se pide la amnistía para todos aquellos que estuvieron vinculados al proceso separatista y de infinitas corruptelas, porque es un bien para él, para nuestro líder y guiador, y por tanto un bien para España, para Europa y para el mundo.

Hay una palabra clave que lo dignifica todo: ser progre. Porque ser progre para nuestro presidente es pactar con aquellos que quieren destruir la unidad de España a toda costa. Que nadie se llame al engaño. Pactar con los nacionalistas es dar riendas a su único propósito que es fracturar la nación.

Ser progre es dar prebendas y sinecuras a tipos que se funden el dinero de los impuestos en crear embajadas de un país inexistente. Ser progre es dirigir un gobierno donde los que más beneficios tienen son las eléctricas y la banca. Ser progre es ostentar el mando de un gobierno donde los jóvenes difícilmente pueden acceder al mercado laboral y menos aún a una vivienda por la diferencia entre los sueldos y el volumen de viviendas de precios asequibles. Ser progre es decir a los ciudadanos que no nos preocupemos, porque se condonará parte de la deuda con los más despilfarradores, y, sin embargo, aquellos que no han dilapidado las arcas deberán asumir el buen vivir de otros, precisamente de los que más tienen. Ser progre es decir que no nos relajemos ante la insostenible deuda porque se instaurará un impuesto a las grandes fortunas (a las eléctricas y a la banca) para solventar los apuros de esa clase maltratada y proletaria que así llamaba Marx. Pero resulta que «donde dije digo, digo Diego». Y ser progre se convierte en no aplicar dicho impuesto, pero si en crucificar al pobre autónomo con una cuota mayor y con una persecución de catacumba en cada una de sus desgravaciones para ver por donde se les puede pillar.

Ser progre es perseguir y cancelar a quien, a pesar de haber sido uno de los grandes y referentes pilares del socialismo en España, como en el caso de Joaquín Leguina o Nicolás Redondo Terreros, se atreva a llevarle la contraria. Se agita la carnaza ante sus perros de presa mediáticos para acabar con ellos a dentelladas.

La izquierda progre de Pedro Sánchez ha retorcido los principios ideológicos y ha abandonado los compromisos ilustrados del liberalismo con un único fin: mantenerse a toda costa en el poder. Tal y como decía Félix Ovejero, la izquierda se ha girado hacia una deriva reaccionaria donde solo hay vacua palabrería. El progresismo de Pedro Sánchez nada tiene que ver con esa izquierda cuyos postulados eran velar por el más pobre, por el que menos tiene. Tener claramente definidos los principios de separación de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial. Nada de eso importa. Si hay que violar y doblegar dichas garantías ante el nacionalismo, pues bienvenido sea. El problema es que al haberse llenado las alforjas del socialismo de fuegos artificiales se ha desnortado al hombre liberal, cansado de la oscura cháchara de la izquierda progre, y se ha dado alas al capitalismo más agresivo. A ese sistema cuyas tesis no son otras que mirar por los beneficios frente a los ciudadanos.

Para Pedro Sánchez lo que importa es ser el más guapo de la portada. Es creerse un Obama o un Kennedy al que los trajes le quedan perfectamente cortados, con la caída perfecta. Estar en el centro de photocall con su séquito respaldándole en las presentaciones de sus libros. Nada importa la palabra, porque ya no se miente. Ahora se cambia de opinión. Y aunque, para mantenerse en el poder tenga que levantar un muro no pasa nada porque para eso tiene a todos sus mamporreros. Para colocar ladrillo a ladrillo las proclamas teñidas de ese maloliente progresismo que en definitiva no deja de ser más que un sectarismo de casta.

Quizá sea ahora, más que nunca, cuando se necesite a Podemos, aunque Pedro Sánchez ya se ha encargado de envenenar su existencia con la cicuta proporcionada por una de sus marionetas: Yolanda Díaz. Aquella que gritaba más alto que nadie que los que más tienen (las eléctricas y la banca) son lo que más deben pagar. Y que ahora se tendrá que tragar sus palabras porque así lo ha decidió Sánchez. Independientemente de ello, lo que era Podemos, parece más preocupado de buscarle el sillón a Irene Montero que de fortalecer la ideología que respalde a la clase trabajadora.

Mientras tanto, en esta deriva ideológica, sin brújula alguna, vuelvo a tomar entre mis manos ese libro de Nietzsche, Ecce homo, y observo el titulo de cada unos de sus capítulos: «Por qué soy tan sabio», «Por qué soy tan inteligente», «Por qué escribo tan buenos libros», «Por qué soy un destino». Y entonces, como en un reflejo, me imagino a Pedro Sánchez frente a un muro berlinés configurado por múltiples espejos.

|